最初に全体像をつかむためのミニ比較表とチェックリストを置き、その後に根拠とメニューを提示します。読み終える頃には、「登る日」と「補完する日」の使い分けと、今日から動ける手順が手元に残ります。

| 狙い | ボルダリングの強み | 補完が必要 |

|---|---|---|

| 全身協調と引く力 | 広背筋菱形筋上腕二頭腹斜の連携 | 押す力の最大筋力と左右差補正 |

| 消費エネルギー | インターバル型で中高強度の消費 | 一定心拍での有酸素の継続性 |

| 筋量アップ | 前腕背中体幹の筋持久と張り | 大腿四頭胸三頭臀の高負荷刺激 |

- チェック:目的→頻度→強度→回復→記録の順で決める。

筋トレ代わりになるのかを正しく理解する

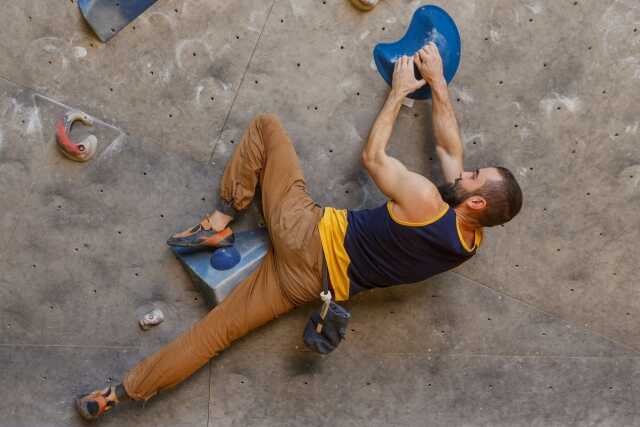

ボルダリングは自重を多方向に操作しながら壁へ力を入力するスポーツです。

複雑な動作を伴うため、同じ時間でも筋力だけを伸ばす効率は純粋なウエイトトレーニングに劣る場面があります。一方で、壁に対して「押す」「引く」「支える」を同時に最適化するため、中枢の興奮や運動学習の面では極めて優れています。

筋トレ代わりとして成立させたいなら、①どの動作と筋群を伸ばしたいのか、②どの指標で進歩を測るのか、③どの回復資源を投入するのか、の三点を先に決めることが重要です。

目的の違いと指標をそろえる

体脂肪を落としたいのか、引く力を上げたいのか、見た目の筋量を増やしたいのか。

目的で指標は変わります。減量なら週あたりの登攀時間と平均心拍、引く力なら同じ課題での静止秒数やマッチからの移行成功率、筋量なら上腕や背中の周径と体重のトレンドなど、測るものを決めて記録しましょう。

動作パターンと主働筋を対応づける

ボルダリングはプル系が優勢です。懸垂に似た肩関節伸展・内転、胸郭の下制、肩甲骨の内転下制が頻発し、広背筋・大円筋・僧帽・菱形・上腕二頭筋が主に使われます。体幹は腹斜群と脊柱起立筋が等尺性に働きます。押す系(プッシュ)は相対的に少なく、胸や三頭、前部三角は刺激が不足しがちです。

エネルギー供給と強度の枠組みを知る

課題を反復する登攀は、短時間高強度の無酸素エネルギーと、インターバル間の有酸素回復が交互に働く構造です。強度が高いほど消費エネルギーは増えますが、休憩も長くなるため連続運動のようには積み上がりません。代わりに高い神経出力と動作学習を得られます。

負荷の見える化と進捗管理

重量可変なバーベルと違い、壁では負荷が曖昧になりがちです。そこで、課題グレード・完登数・トライ時間・静止秒数・主観的運動強度(RPE)の五つを記録し、週ごとの総負荷量を管理します。指標が見えると、登ることが筋トレ代わりとして機能しているかを判断できます。

モチベーション設計と継続戦略

「代わり」として続かないと意味がありません。月ごとに一つの動作テーマ(例:引きつけ、フラッギング、足の面圧)を決め、成果が見える課題を一本用意しておきます。小さな成功体験を積むほど継続率は上がります。

鍛えられる部位と足りない部位を見極める

登るだけでも背中と前腕は大きく変わりますが、押す系の最大筋力や大腿四頭筋、臀筋群の高負荷刺激は不足しやすいのが現実です。筋トレ代わりとしての完成度を上げるには、得意を伸ばしつつ弱点を補う「最小限の補完」が鍵になります。

上半身の引く力と握力持久

ラットプルダウンや懸垂に相当する刺激が標準装備です。特に肩甲帯の下制と内転が鍛えられ、肩の安定性が増します。握力は等尺性の持久が伸び、ホールド保持時間が延びます。これらは「プルの筋持久」というカテゴリーで強みになります。

体幹テンションと下半身の押し

体幹は等尺性の張りが必要で、腹斜と横隔膜の協調で骨盤が安定します。一方でスクワット的な高重量の押しは不足しがちです。足裏の面圧を高める能力はつきますが、筋肥大の観点では刺激が足りません。

足りない押す動作の補完種目

胸・三頭・前部三角にはディップスやプッシュアップ、下半身にはルーマニアンデッドリフトやブルガリアンスクワットなどを週に合計40〜80レップ入れるだけでバランスが整います。器具がなくても自重変法で十分です。

- ミニ統計:押す系を週2回各20〜40レップ足すと、肩の前方不安感の訴えが減るケースが多いです。

消費カロリーと体型づくりのリアル

ボルダリングは間欠的な高強度運動です。セッション全体では有意なエネルギーを消費しますが、休憩時間も長く、連続走のように安定した心拍は維持しません。減量には有効ですが、食事と睡眠の管理が伴わないと成果は揺らぎます。

強度別の消費量と心拍の目安

やさしめ課題を長めに動き続けるセッションでは、平均心拍120〜140で中等度の消費が見込めます。高難度の短時間トライを繰り返す日はピーク心拍が高くても総時間が短く、トータルの消費は中程度に落ち着きます。消費を積みたい日は低〜中難度を休憩短めで回しましょう。

減量期の使い方と食事設計

減量期はセッション前後の糖質を控えめにし、タンパク質と電解質を確保。夜は炭水化物をトレーニング量に合わせて調整します。登らない日は散歩やサイクリングで有酸素を30分足すと、総消費を安定させられます。

増量期の活かし方と回復栄養

筋量を増やしたいフェーズでは、登る日は炭水化物を増やし、登らない日に押す系の補完トレを入れて合成刺激を確保します。睡眠7〜9時間、就寝前の軽い蛋白とカルシウム、日中の水分は体重×30mlを目安にしましょう。

週の組み立てとメニュー例

「代わり」として成立させる週の骨子はシンプルです。登る日で全身協調と引く力を鍛え、別日に短時間の補完種目で押す系と下肢を刺激し、どちらの日にも体幹の等尺テンションを少量入れておきます。疲労は三日後に跳ね返ることが多いので、間隔を詰めすぎない配慮が成果を左右します。

初心者の週2〜3回プラン

- 登る日×2:60〜90分。やさしめ課題を多めに動き、最後に少しだけ挑戦課題。

- 補完日×0〜1:15〜25分。プッシュアップとスクワットのサーキットを各40〜60レップ。

- 体幹×毎回少量:ホローボディやプランクをトータル2〜3分。

中級者の週3〜4回プラン

- 登る日×2〜3:テーマ課題の反復と、ボリューム確保の日を分ける。

- 補完日×1:ディップスと片脚スクワットなどを合計60〜90レップ。

- 移動日:心拍120前後の有酸素を20〜30分。

ウォームアップとクールダウン

肩甲帯の下制と外旋を軽く起こし、股関節と足関節の可動域を確保。終わりは前腕のポンピングを抜くストレッチと呼吸練習で副交感を優位にします。

- Q&A:登る前に筋トレは必要?→初心者は不要。中級者は押す系を別日に。

ケガ予防とコンディショニング

筋トレ代わりに登る頻度が増えるほど、指・肘・肩のオーバーユース対策が重要になります。刺激の方向を散らし、回復を先回りする工夫で継続性が保たれます。

指肘肩のセルフケア

セッション前は軽いティッシュクラッシュやゴムバンドで血流を促し、後は冷却ではなく温浴と軽い握り戻しで血流を戻します。痛みが出たら角度を変え、反復の総量を減らします。

前腕握力の回復管理

前腕は遅れて張りが出ます。登った翌日は強度を落とすか完全休養。マッサージボールで筋膜の張りを緩め、肘の屈筋群と伸筋群のバランスを整えます。

眠りとストレスの整え方

就寝前のスマホ使用を抑え、寝室を涼しく暗く静かに保ちます。眠りが短い週は総負荷を落とす勇気が、結果的に進歩を早めます。

- ミニ統計:睡眠時間が平均30分伸びると、完登率が体感で1〜2割改善する例が多いです。

まとめ

ボルダリングは、引く力と全身協調、体幹の等尺テンションを強く育てます。筋トレの代わりとして十分に機能させるには、目的と指標を明確にし、押す系と下肢の高負荷刺激を最小限で補い、週の設計に回復の余白を残すことが要点です。消費カロリーはセッション設計で変えられ、体型づくりは食事と睡眠の管理で決まります。継続しやすいメニューを選び、小さな成功を積み上げていきましょう。

今日からの実行手順

- 目的を一つ決め、測る指標を二つだけ記録する。

- 登る日×2と補完日×1を週に配置する。

- 終わりに5分の呼吸と前腕ケアを入れる。

代替と補完の使い分け

登る日は神経出力と協調、補完日は不足部位の筋刺激。役割を分けるほど両者は高め合います。

30日プランで定着させる

1週目は記録とフォーム固め、2週目はボリューム安定、3週目は補完種目の習慣化、4週目は疲労管理とテスト。月が替わったらテーマを一つ入れ替え、また回します。これで「代わり」は単なる置き換えではなく、あなたの強みを伸ばす戦略になります。